1

“你在纽约最喜欢哪个冰淇淋店?”

“Milk bar!”

“噢噢噢噢他们的soft serve确实很不错。”

“他们soft serve里的crunch才是点睛之笔啊!飘在最外面那一层在第一口就给了你甜头,然后你一勺接一勺挖下去,五分钟后不知不觉发现快要吃到底了……那感觉就像在youtube上看视频瞥到进度条接近尾端了一样让人绝望。然而你猜怎么着,再一口下去,发现杯子最下面竟然还藏着最后一层crunch! 天呐,那简直是人生最妙的时刻了!”

这是一段发生在朋友家brunch的对话。被soft serve最后一层crunch惊喜到的小哥从加州搬到纽约一年多,在这教科书般生动的赞美之后他害羞地扮了个鬼脸,“说真的,朋友们,我刚才真的是在说一个soft serve吗?”

2

“你看看你,头发卷得这么漂亮是要去勾引谁。哦天呐,我从来没见过这么优雅又时髦的凉鞋!”

“你可别开我玩笑了,它们明明就很普通。”

“我是说真的,你看起来状态太好了。顺便你弟弟最近怎么样?很久没见到他了。”

“他很好。哦,而且他订婚了。”

“什么?他为什么这么想不开?”

把人从头夸到脚的不婚主义者是帮我找公寓的agent,一辈子住在曼哈顿的老纽约客,对哪家苍蝇馆子里藏着既便宜又好吃的margherita如数家珍。出了leasing office他狡黠一笑,压低声音一字一字对我说“她一定是又恋爱了,比以前温柔精致多了”。“哎可是恋爱让人变蠢,所以她也任由着自己的弟弟干这种蠢事”,他耸耸肩。

3

“每次路过街角那个cafe我都在想,这个店到底他妈的出了什么事?为什么坐在外面用餐的人从来都这么attractive!”

“那是因为不attractive的那群人都默默躲在里面。哈哈开玩笑的。但你太神经敏感啦!”

“我只是觉得自己从里到外都与这里的一切格格不入。它击垮了我的全部自信。我好迷茫。”

“听着亲爱的,你看上去很棒,你也真的很棒。你不需要去刻意迎合任何东西,你只要做你自己,做你喜欢的事,这个世界会给你回应的。它可能需要一些时间。”

咖啡店里一个穿着考究的老太太安慰着一个沮丧落魄的年轻姑娘。我不知道她们什么关系,她曾经经历过什么,她又刚刚经历了什么,只是有点没回过神这段颇有鸡汤味的对话就发生在邻桌,而不是电影或小说里。

4

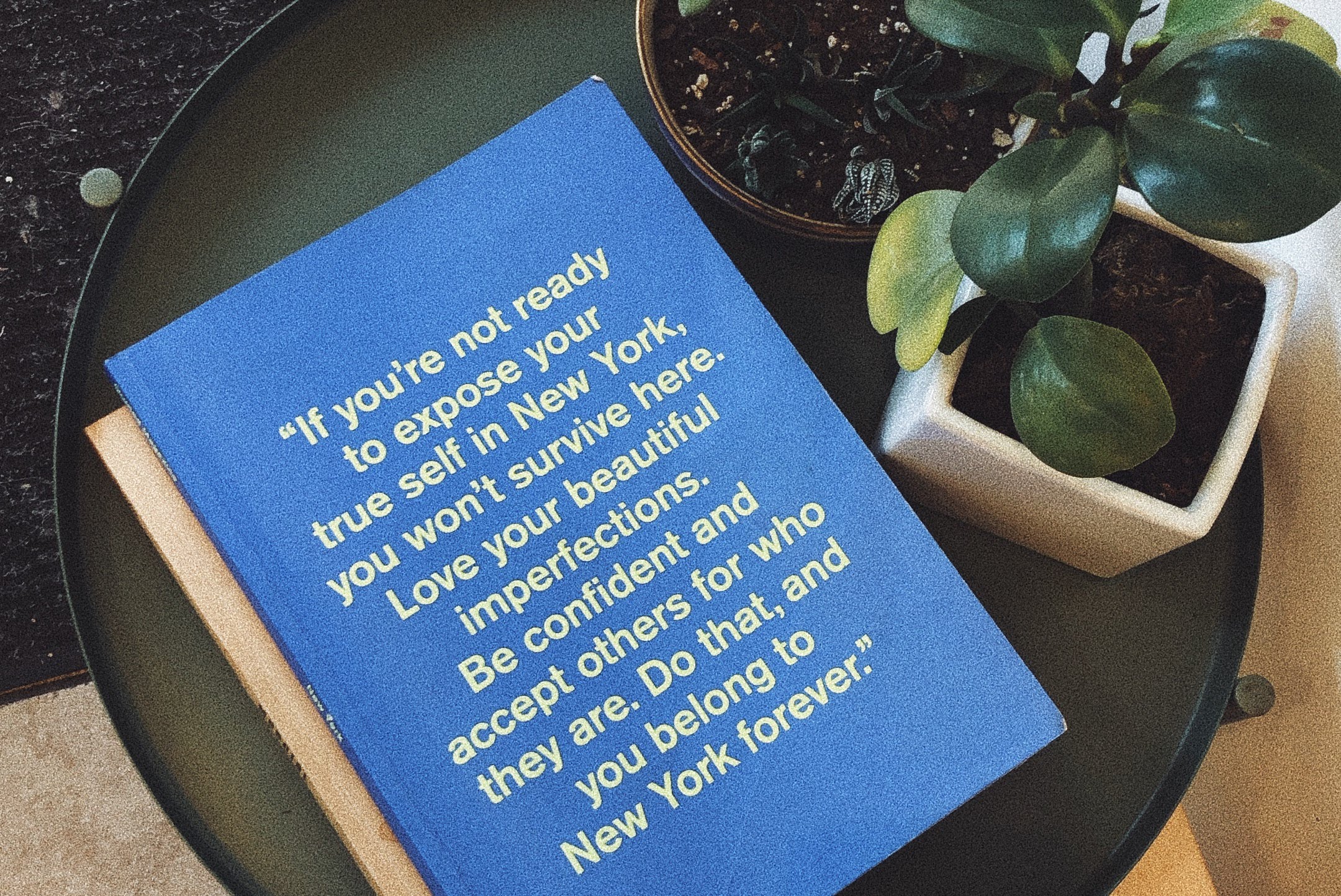

“New York is all about expressiveness.”

不仅地铁里的洗发水广告叫嚣着”在纽约连你的头发也可以有目标”,连咖啡店里的杂志封面都能分分钟教你做人。这座城市无时无刻不在用各种方式强调着自己的身份 —— 我是纽约,不是旧金山,不是洛杉矶,不是芝加哥,不是新奥尔良,我是纽约。这份过度标签化的表现主义在初来乍到的异乡人眼中自恋到让人禁不住翻白眼。

没错,我在二十岁的最后几年搬到了纽约。可就像刘瑜说的“年少的时候,我觉得孤单是很酷的一件事情。长大以后,我觉得孤单是很凄凉的一件事。现在,我觉得孤单不是一件事”,我也尝试着用近乎passive aggressive的中二态度去把“我搬到了纽约”不当成一件事 —— 我不刻意地用XXX St and XXX Ave交叉口去描述一个位置以表达我对它的熟络。我在Washington Square看到的不是喷泉,钢琴手,和夕阳穿过拱门投在花坛上的影子,而是与旧金山Market St无异的流浪汉。我在一个抓马的故事被用一系列大呼小叫的”you know what? oh my god! “讲述出来后以一句chill的“oh is it?”回回去,带着胜利者云淡风轻的姿态。

然而我为什么记住了上面那些无厘头的对话并有想把它们记录下来的冲动呢。没准多年前在伊利诺伊大学城的party,在亚特兰大公寓的leasing office,在旧金山的咖啡厅也发生过类似的甚至对人类有更深远意义的对话,只是我没有被某个标签推着走,“我的头发还没有被目标化”,也就听之任之罢了。从这个角度看,无论初衷好坏,它的目的似乎确凿达到了。Damn

一直觉得一个人不能被一座城市拯救,更不能被一座城市定义,北上广不能,硅谷纽约亦不能。是我们在定义自己,从而定义了自己走过的那些地方。Live out of conflicts总归是比live out of fantasies更令人欣慰吧。